Mi-décembre, Mingus a quitté la maison.

Mi-décembre, Mingus a quitté la maison.

Trop de tensions, de luttes, d'incompréhensions, d'alcool... Le jour des funérailles de ma grand-mère, un sac pendu à chaque bras, j'ai couru sur la route pour le fuir. Bertille, partie en toute hâte de chez elle, est venue me chercher.

Dans le multicab, nous n'avons rien dit. Sûrement parce que, raide comme une momie, j'étais incapable d'ouvrir la bouche. Sûrement parce qu'il n'y avait plus rien à dire.

Une fois sur sa terrasse, j'ai conclu :

- Je ne veux plus, je ne peux plus vivre comme ça.

Mon amie a acquiescé. Elle avait beau apprécier Mingus, son intelligence, son entrain, son exubérance, elle savait combien vivre à ses côtés était épuisant. Combien l'addiction d'un partenaire, même aimé, vous frustre, vous ronge, vous révolte. Combien, entre espoir de le voir s'arrêter et déception de le voir recommencer, elle vous vide et vous étouffe.

Vivre avec un homme dépendant (de l'alcool, des médicaments, de la drogue, peu importe), c'est un infernal ménage à trois dont la femme légitime sort rarement vainqueur.

Le lendemain j'ai pris mon sac, mon courage à bras le corps et le chemin de la villa. Non pour m'y réinstaller mais pour préparer un ballot d'affaires. Mingus, dessoûlé, se tenait immobile sur la terrasse. Son maintien était crispé, son teint de craie, son regard incertain. Désolé, sans doute.

Il a tenté de me parler. J'étais fatiguée des mots qui ne mènent nulle part, des promesses cent fois répétées et jamais tenues, si fatiguée que je n'ai même pas répondu. Hargneuse boule de chagrin, je traversais les pièces au galop militaire. Jetais dans mon sac, pêle-mêle, au hasard, des robes, des flacons, des tee-shirts et des câbles d'ordinateur.

Il a tenté de m'enlacer. J'ai reculé en hurlant :

- Stay away ! Don't touch me !

Son visage s'est brutalement décomposé.

Il a compris. Il a pleuré. Lui si grand se tenait voûté dans mes pas, recroquevillé comme un gosse, paumes jointes sur le ventre en une inutile supplique.

Il était trop tard. Quelque chose s'était cassé sans possible retour ni espoir de réparation. Les restes de ma confiance déjà malmenée. Mes sentiments qui, de désappointement en dispute, s'étaient effilochés. Le respect qu'il n'avait pas su me témoigner surtout en un jour si particulier.

La semaine suivante je lui écrirais qu'il avait eu le droit à toutes les erreurs, sauf à celle-là. Parce que celle-là me condamnait pour longtemps, toujours peut-être, à me

souvenir des obsèques de ma mamie comme d'une violence. Violence de ses mots ricochant sur ma peine, violence de ses cris me poursuivant sur la route.

La semaine suivante je lui écrirais qu'il avait eu le droit à toutes les erreurs, sauf à celle-là. Parce que celle-là me condamnait pour longtemps, toujours peut-être, à me

souvenir des obsèques de ma mamie comme d'une violence. Violence de ses mots ricochant sur ma peine, violence de ses cris me poursuivant sur la route.

Mes oncles m'avaient privée de la cérémonie, Mingus du recueillement. Ni hommage ni célébration, juste une fuite honteuse, infâmante, à l'aveugle dans le noir.

C'était décidé. Notre histoire s'arrêtait là. Sur une île des Philippines que Mingus n'aimait pas et n'habitait que pour moi. Dans une villa choisie ensemble un mois plus tôt, tout au bonheur et à l'excitation d'avoir enfin trouvé un vrai chez nous. Deux chambres, un grand salon, une cuisine équipée, une terrasse ombragée de rideaux que j'avais cousus. Du beau, du neuf sertis dans un jardin tropical, avec piscine partagée entre tous les résidents. Un luxe que jamais encore nous n'avions connu et dont nous aurions à peine osé rêver.

Et malgré moi, un hasard, un signe, un de plus, qui s'imposait : j'avais rencontré Mingus à la date anniversaire de la mort de la mère ; je le quittais lors des funérailles de ma grand-mère. Troublantes coïncidences auxquelles je ne pouvais assigner un sens - s'il en est un. Étrange histoire enclose entre deux décès et ne survivant à aucun.

Bien qu'à contrecoeur, Mingus avait respecté mon souhait : à mon retour, la maison était vide. Vide mais sale, son sol maculé, ses poubelles pleines, son odeur putride. Sur le carrelage, une coquille d'oeuf éclatée remplie de fourmis. Partout, de la vaisselle, des vêtements, des bouts d'objets désassemblés.

Je m'assis au milieu du chaos. Désespérée mais encore plus furieuse contre cet homme qui laissait un tel bordel dans son sillage. J'avais d'autres batailles à mener que celles du balai, d'autres épreuves à affronter, d'autres chagrins desquels me consoler.

Oui, lui aussi était dévasté. Oui, il avait dû errer pendant mon absence tel un fantôme en rassemblant une à une ses affaires, dérisoires bribes d'histoire éclatée sous ses doigts.

Tout cela, je pouvais le comprendre. L'accepter, non. Parce qu'une fois encore, c'est sur mes épaules que retombait l'obligation de ranger, trier, nettoyer. De mettre de l'ordre, au propre comme au figuré.

Envoyant valser une rangée de bouteilles, je l'invectivais à travers le salon :

- Ne pouvais-tu, juste une fois, me protéger ?

Ce criant chambard sonnait en raccourci beuglant de vérité : debout dans un champ de ruines, charge me revenait de déblayer la merde, de démêler la pelote pour retrouver le fil égaré du sens. Sens de ce que je vivais, mais aussi direction vers laquelle tendre, à laquelle aspirer comme une large goulée d'air, un bol de renouveau pour me régénérer moi, mes choix, ma route.

Puisque j'avais eu la force de dire non, j'aurais celle de continuer.

Alors quand tout s'écroule, retourner à l'essentiel.

Alors quand tout s'écroule, retourner à l'essentiel.

Aux amis qui écoutent sans jugement ni reproches. À leurs visages, leurs yeux, leurs mots qui reflètent l'amour et la tendresse malgré la distance.

À cet îlot familial, mon demi-frère qui pour Noël dernier me rejoignit en Thaïlande. Fragile et fort, sans certitudes à me souffleter.

Ensemble prendre le temps. Évoquer nos chemins torses, le manque de notre père aussi tyrannique qu'absent, nos leçons-réflexions de vie, notre bonheur d'exister malgré tout et même en vain, nos solutions fabriquées, bout de ficelle-selle de cheval.

Tenir debout quand les fondations ont fait défaut, pas simple, frérot. En rire et parfois en pleurer, mais ensemble, et haut les coeurs.

Aux besoins physiques. La faim qui grandit dans le ventre et nous meut de la couenne aux tendons. Vide à remplir pour enfin s'avouer rassasié. Le sommeil. Dormir, longtemps, encrepetonnée de rêves. Oublier les mauvais pour ne garder que les bons.

Faire fonctionner le corps. Porter des caisses, des bouteilles de plongée. Gauche, droite, avec la peau qui de bleus se marque, les muscles qui tirent, les épaules qui s'endolorissent. Se lever au matin courbatue. Puis à midi, courbatue encore, mais reconnaissante de ce corps si vivant.

Au désir. La plongée d'abord. S'enfoncer portée par les couches d'eau successives, ne plus lutter mais faire corps d'une âme liquide.

Le sexe, pourquoi pas. Se coucher rompue et se lever ogresse. Contempler la poitrine nue d'un homme et, sans crier gare au détour du chagrin, le désirer violemment. Baiser peut-être, sans lui demander son nom. Peu importe, puisque demain il sera parti.

À la futilité. S'acheter des oreillers de plumes légères comme des baisers pour dissiper les cauchemars. Des lampes, des bougies pour illuminer la nuit, phares entêtés dans la tempête. Lentement se choisir des chaussures comme on s'élirait une âme. Jamais portée, neuve et candide, toute crissante d'un étincelant vernis blanc.

Surtout, sur tout, museler l'esprit obstinément en marche. La petite voix intérieure qui raille et empoisonne. L'intelligence qui prévoit, décompte, analyse, anticipe. Foin de demain, c'est ma pitance d'aujourd'hui que je réclame.

Se surprendre en agissant différemment de l'habitude, sortir de l'ornière de la routine et renouer avec l'envie.

L'en-vie.

Proposer ce qui paraît impossible et en retour recevoir un oui, une promesse de partage apaisant la tourmente. S'en réjouir comme d'un cadeau tombé du ciel ou décroché par audace.

Proposer ce qui paraît impossible et en retour recevoir un oui, une promesse de partage apaisant la tourmente. S'en réjouir comme d'un cadeau tombé du ciel ou décroché par audace.

Ainsi, il y a trois mois, avais-je réservé un billet aller-retour pour l'Indonésie. Voyage de plongées entre Bali, Komodo et Florès. Mais fin décembre, le désir de tailler la route en solitaire m'avait quittée.

Un matin, je chancelai grandie d'une certitude : cette aventure de mers, je désirais la vivre avec une seule personne de cette terre, le Samouraï au visage d'ange rencontré dans un paradis malais.

Peut-être parce qu'en ce pays il a ses racines. Sûrement parce qu'en dépit du temps qui passe, il est toujours là. Présent et drôle, curieux et attentif, ami-amant dont la lointaine présence ne cesse de m'envelopper.

J'ai hésité, très peu. Respiré, très fort. Pensé, très vite, qu'il était temps d'ôter les paravents. D'ouvrir les écoutilles. D'accepter, comme me l'avait suggéré mon demi-frère, d'être vulnérable. De ne plus m'abriter derrière mes peurs, me retrancher derrière mes craintes brandies en autant d'excuses.

Rien, hormis moi-même, ne justifiait une telle frustration.

Aussi avons-nous rendez-vous un petit matin de janvier à Jakarta.

Sauf vent très contraire, j'y serai.

Mon samouraï aussi.

Depuis son départ, Mingus m'écrit tous les mercredis.

Je ne réponds pas.

Message personnel à toi, O&C :

je sais que tu vis, as vécu des moments similaires avec ton compagnon. Si jamais tu souhaites en parler, mon mail t'est ouvert. En toute amitié et, bien sûr, sans jugement aucun.

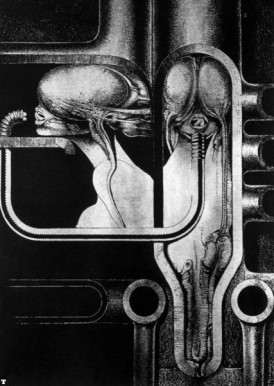

Photos : Robert Laugier, David Salle, Bill Eppridge.

Toile de Gustav Klimt.

La ville est petite, l'hôtel immense. Jaune, marron, vert, couleurs des années 80 pour cette bâtisse sans cachet, aussi

massive qu’un éléphant couché. Une aile a été ajoutée et, fait étrange, seul les couloirs desservant les chambres sont situés côté mer. Les balcons, eux, donnent sur le parking.

La ville est petite, l'hôtel immense. Jaune, marron, vert, couleurs des années 80 pour cette bâtisse sans cachet, aussi

massive qu’un éléphant couché. Une aile a été ajoutée et, fait étrange, seul les couloirs desservant les chambres sont situés côté mer. Les balcons, eux, donnent sur le parking.

C’est à bord de la grande roue que nous embarquons. Vétuste, d’une hauteur maximum de trois étages d’immeuble, elle monte à

l’assaut de l’horizon dans un ferraillement de métal rouillé. S’arrête, tout en haut, entre les étoiles et la mer.

C’est à bord de la grande roue que nous embarquons. Vétuste, d’une hauteur maximum de trois étages d’immeuble, elle monte à

l’assaut de l’horizon dans un ferraillement de métal rouillé. S’arrête, tout en haut, entre les étoiles et la mer. Je dis "Rijj-kss-miou-zé-om" en détachant bien les syllabes, rien que pour l'asticoter.

Je dis "Rijj-kss-miou-zé-om" en détachant bien les syllabes, rien que pour l'asticoter. A la sortie du parc, nous longeons des façades écrasées de nuages. Puis, soudain, le ciel s'éclaircit. Nos pas résonnent sur de petits pavés disjoints. Le blanc tranchant

sur la terre de Sienne m'aveugle. J

A la sortie du parc, nous longeons des façades écrasées de nuages. Puis, soudain, le ciel s'éclaircit. Nos pas résonnent sur de petits pavés disjoints. Le blanc tranchant

sur la terre de Sienne m'aveugle. J Il se déshabille et je la vois. Là, sur sa cuisse gauche, la

virgule ensanglantée. La demi-lune apposée par un talon ferré. La moitié de couronne qu'une autre reine lui a offerte.

Il se déshabille et je la vois. Là, sur sa cuisse gauche, la

virgule ensanglantée. La demi-lune apposée par un talon ferré. La moitié de couronne qu'une autre reine lui a offerte.

Non.

Non.

Les phrases se bousculent, mais en français. Mon anglais devient hésitant, heurté. Trop lasse, je ne pense plus assez vite et m'énerve de ma lenteur.

Les phrases se bousculent, mais en français. Mon anglais devient hésitant, heurté. Trop lasse, je ne pense plus assez vite et m'énerve de ma lenteur.

Dernier arrêt en bordure de canal.

Dernier arrêt en bordure de canal.

Proches sur le pont supérieur du ferry, nous ne pouvions l'ignorer. Tandis que l'île disparaissait dans le lointain et

que l'émotion me serrait la gorge, je me surpris à demander un signe à mon ange sur l'épaule, un réconfort pour adoucir la tristesse, me persuader que j'étais sur le bon chemin, même si celui-ci

m'emmenait sur un continent d'hiver, bien

Proches sur le pont supérieur du ferry, nous ne pouvions l'ignorer. Tandis que l'île disparaissait dans le lointain et

que l'émotion me serrait la gorge, je me surpris à demander un signe à mon ange sur l'épaule, un réconfort pour adoucir la tristesse, me persuader que j'étais sur le bon chemin, même si celui-ci

m'emmenait sur un continent d'hiver, bien

Derniers Commentaires